| [Prima pagina] |

Astronomia UAI n. 10 1990 e n. 1 1991 |

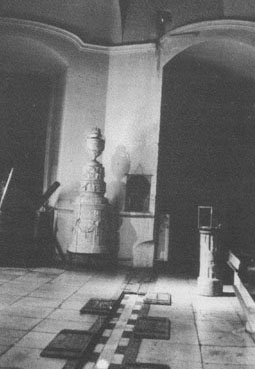

| Questa meridiana si trova nell'antica Specola di via Romana, vicino a Palazzo Pitti. Nel 1775, Pietro Leopoldo Medici istituì L'imperial Regio Museo di Fisica e Storia Naturale Nel 1789, vi fu creato un osservatorio ad opera di Gaspare Paoletti. L'osservatorio vi restò per circa un secolo. L'Abate Felice Fontana fu direttore del Museo dal 1775 al 1805. Nel 1780, un telescopio per osservazioni astronomiche fu posto sulla cima dell'edificio. Questo avvenimento colpì talmente l'immaginazione popolare che l'intero del Museo fu chiamato La Specola. L'edificio è oggi sede del Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze.

|

La meridiana si trova precisamente sul pavimento della Sala delle cicogne

. La sala è decorata, in effetti, da cariatidi di stucco bianco che sorreggono

imuri che rappresentano delle cicogne: queste ultime sono state recentamente

restaurate ma il resto della sala è tristemente in abbandono. Il foro della meridiana aperto ad un'altezza di 323 cm sul livello del pavimento di legno, in una piccola finestra, lascia ancora oggi entrare la luce del Sole. |

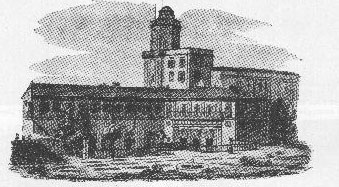

La meridiana è costituita da una sottile linea

d'ottone, senza nessuna graduazione, lunga circa 7 m. Da una parte e dall'altra della linea si trovano

le decorazioni dei dodici segni zodiacali; si tratta di originali figure bianche

in ovali di ceramica azzurra. Al fianco dei segni, su piccoli rettangoli di

marmo chiaro, sono incisi i nomi, in italiano, dei dodici mesi, in modo che lo

Scorpione corrisponde al mese di novembre e così di seguito. Lo schema della

figura qui sotto mostra la loro disposizione, peraltro

non abituale. Le tracce dell'immagine del sole a mezzogiorno nei solstizi

d'inverno e d'estate sono materializzate da due ellissi d'ottone con asse

maggiore di 21 cm e 4 cm rispettivamente.

graduazione, lunga circa 7 m. Da una parte e dall'altra della linea si trovano

le decorazioni dei dodici segni zodiacali; si tratta di originali figure bianche

in ovali di ceramica azzurra. Al fianco dei segni, su piccoli rettangoli di

marmo chiaro, sono incisi i nomi, in italiano, dei dodici mesi, in modo che lo

Scorpione corrisponde al mese di novembre e così di seguito. Lo schema della

figura qui sotto mostra la loro disposizione, peraltro

non abituale. Le tracce dell'immagine del sole a mezzogiorno nei solstizi

d'inverno e d'estate sono materializzate da due ellissi d'ottone con asse

maggiore di 21 cm e 4 cm rispettivamente.

Su di una iscrizione incisa nel marmo chiaro, sul lato settentrionale della linea, si legge:

LINEA MERIDIANA DUCTA IN OBSERVATORIO REGII MUSACI SCIENTIARUM FLORENTINI PETRO LEOPOLDO IMPERANTE MDCCLXXXIV

|

Come

ho già accennato, alle due estremità della meridiana ci sono due supporti di

ferro allog |

Nella stessa Sala delle Cicogne si trovano due

<< strumenti dei passaggi >> o << cannocchiali ad asse

>>, di cui non restano che i supporti verticali ed una mensola orizzontale

che serviva d'appoggio. Il soffitto è solcato da lunghe aperture trasversali,

|

La Torre della Specola di Palazzo Poggi a Bologna

La Torre della Specola fu eretta tra il 1712 ed il 1726 sul Palazzo Poggi a via Zamboni. Essa costituì una continuazione ideale della specola privata del generale ed astronomo Ferdinando Marsili. E' appartenuta all'Istituto delle Scienze ed oggi fa parte dell'Istituto di Astronomia dell'Università. La sala meridiana è stata costruita sui tetti del palazzo Poggi, contigua alla torre, per adoperarvi il semicircolo murale in ferro ed ottone, ed anche il suo soffitto poteva essere aperto per permettere l'osservazione del passaggio degli astri in meridiano. Il foro gnomonico è aperto nel muro nel muro a sud-ovest della sala.

Alle due

estremità della meridiana attuale, quasi al livello del pavimento, si vedono

ancora, nelle due piccole nicchie, i supporti dell'antica meridiana filare. Il

Marsili, che sembrava avesse già costruito nella sua abitazione delle meridiane

filari nel 1704 o 1705, aveva viaggiato in tutta Europa ed aveva visitato le

accademie fondate dalle borghesie straniere. Egli sperava che i libri e gli

strumenti che aveva accumulato nel suo palazzo potessero essere utilizzati da

un'accademia bolognese che si occupasse sopratutto di astronomia e fisica. Nel

primo periodo di vita alla Specola dell'Istituto lavorò l'astronomo Eustachio

Manfredi, già astronomo della specola marsiliana, sostituito nel 1741

dall'allievo Eustachio Zanotti. Fu in quel momento che la sala della meridiana

fu restaurata e che nel pavimento, fu tracciata da Ercole Lelli la nuova

meridiana di marmo ed ottone.

Questa seconda meridiana, tutt'ora in ottimo stato di conservazione, è completata dai dodici simboli dello zodiaco e dalla lemniscata dell'equazione del tempo. Ma a dispetto di questi abbellimenti, la nuova meridiana è meno precisa e meno pratica dell'antica. Il foro della nuova meridiana è aperto ad un'altezza di 273 cm dal suolo.

I piccoli supporti in ferro che si vedono oggi nelle nicchie a nord ed a sud sono quasi certamente quelli originali appartenuti alla meridiana filare del 1712 perché sono del tutto conformi alle descrizioni di sistemi simili contenute nei testi dell'epoca. Tra queste descrizioni vi è quella citata di J.N. Delisle, contenuta nelle Memories de l'Accademie del 1719. Anche la meridiana di Bologna, come quella di Delisle a Parigi ed a Pietroburgo, serviva per controllare il moto dell'orologio in uso alla Specola. L'orologio era controllato anche con il transito in meridiano di alcune stelle fisse.

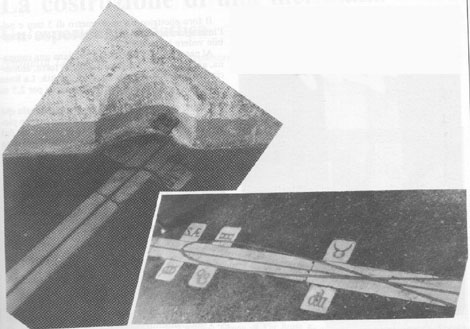

Una meridiana filare in Ungheria

A Eger, Szabadsagter, in Ungheria, nella torre dell'osservatorio astronomico, si trova una linea meridian di tipo filare progettata e calibrata nel XVIII secolo dal direttore dell'osservatorio di Vienna, Miksa Hell. Nella sala della meridiana si trova un quadrante murale uguale a quello che si trova a Greenwich; più in alto, vicino alla cupola, si trovava uno strumento dei passaggi di cui restano oggi solo le mensole. Nel Museo Nazionale d'Ungheria, a Budapest, è conservato il telescopio usato da Eger. La meridiana si trova al sesto piano della torre nella sala meridionale. E' in marmo grigio di Carrara. La linea è tracciata 5 cm sotto il livello del pavimento in un canaletto e per proteggerla è coperta da 14 assi di quercia incastrate nel pavimento e che possono essere aperte. La parte centrale della linea era originariamente segnata con un sottile filo d'acciaio, teso alle estremità da due pesi. Oggi il filo d'acciaio è sostituito da una cordicella.

|

Il foro eliottrico ha un diametro di 5 mm e nell'immagine luminosa che si forma del sole, è possibile vedere le macchie. Al passaggio del sole sulla meridiana una campana, ancora visibile sulla terrazza della torre, annunciava il mezzogiorno alle chiese della città. La linea è lunga 13,5 m sul pavimento e prosegue per 2,5 m sulla parete nord della sala. Infatti, ogni volta che le dimensioni della sala che ospita la meridiana di questo tipo sono troppo piccole rispetto all'altezza del foro ( tutto dipende dal punto dove arriva la luce del solstizio d'inverno), una parte della meridiana è tracciata sulla parete di fronte a quella che ospita il foro gnomonico. Meridiane di questo tipo si trovano tra l'altro a Firenze a Palazzo Pitti, nel Duomo di Milano, a Roma nella Torre Calandrelli che ospitava la vecchia specola regia, oggi sede dell'Istituto Meteorologico Nazionale. La più famosa delle meridiane, in parte a terra ed in parte su muro verticale, si trova a Parigi, nella chiesa di Saint Suplice. |

Conclusioni

Molte meridiane orizzontali sono state tracciate in Europa sui pavimenti di edifici diversi nei secoli dal XVI al XVIII: nei collegi dei Gesuiti quali strumenti per l'insegnamento dell'astronomia di posizione, in grandi saloni offerti spesso dalle chiese monumentali per rendere le rilevazioni più precise possibili, negli osservatori astronomici per regolare altri strumenti ed in case private di colti borghesi.

Di molte di queste linee meridiane si trovano oggi solo tracce sbiadite a causa del deterioramento o del rifacimento poco accorto degli edifici che gli ospitano. Alcune di esse erano di tipo filare ed erano quindi destinate essenzialmente alla determinazione esatta dell'istante del mezzogiorno vero.

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va a M. A. Gotteland per le preziose informazioni fornitemi.

[Su]